ZACplus Citizen-Science workshop vom 11.06.2023

Ort: OpenEcoLab Rahden

Teilnehmer: 4

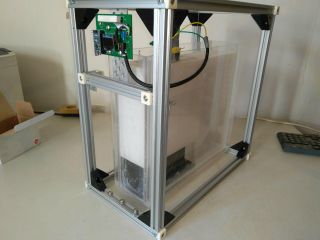

Bei diesem workshop ging es hauptsächlich um den Zusammenbau und die Erstinbetriebnahme vom Prototyp1

Hardware Setup und Test

- Wegen Problemen mit der Dichtigkeit der 3D-gedruckten Bauteile aus der Vergangenheit wurden diese mittels gefärbtem Wasser geprüft. Dabei zeigte sich das weiterhin Undichtigkeiten vorhanden waren.

- Daraus ergab sich, das ein größeres Volumen von KOH benötigt wurde (5 L) als ursprünglich vorgesehen, aber die Inbetriebnahme konnte trotzdem erfolgen.

- Nach ein paar Stunden Laufzeit drang der Elektrolyt auch in den Luftraum der Gaskathoden ein und damit war der Lauf beendet.

- Es konnte erstmalig eine komplette Elektrolyt-Zirkulation dargestellt werden, allerdings wurde gegen Ende der Schlauch in der Peristaltik-Pumpe undicht.

- Die Arduino-basierte automatische Mess-Schaltung funktionierte nicht und es wurde daher manuell mit einem Multimeter gemessen.

Experiment 11.06.2023-1

- Messung der Zellspannung: Die Spannung betrug während der ersten Stunden zunächst 1,5 V und fiel dann ab bis auf 1,16 V. Das entsprach dem Erwartungswert.

- dabei wurde ein DC-Motor als Verbraucher betrieben mit einem Stromverbrauch von rund 30 mA

Beschreibung

Wir hatten im Juni einen Workshop bei dem es darum ging, nach längerer Pause überhaupt die Fäden mal wieder aufzunehmen.

Vor der Pause war der letzte Stand das es Probleme damit gab, die 3D-gedruckten Teile wie zB. die Kaskadenkammer dicht zu kriegen, d.h. durch die Layer drang Flüssigkeit in die Wände. Das haben wir uns als erstes mal näher angeschaut und einige Tests mit gefärbtem Wasser durchgeführt ... bei denen man auch genau sehen konnte das das Problem immer noch bestand und wie sich die Wände füllten.

Ausserdem haben wir erstmalig versucht, die Peristaltikpumpe anzuschliessen und ins System einzubinden und damit einen geschlossenen Elektrolyt-Kreislauf in Gang zu bringen.

Nachdem das mit Wasser soweit zu funktionieren schien hiess es dann erstmal 5 L Elektrolyt mit Kaliumhydroxid anzurühren ... keine triviale Sache, weil es beim anmischen der KOH-Lösung eine exotherme Reaktion gibt (Lösungsenthalpie) und man daher nur vorsichtig dosieren und in kleine Schritten vorgehen kann.

Damit haben wir dann die Reaktionskammer betankt und konnten damit auch tatsächlich für einige Zeit Strom generieren, was historisch gesehen das erste mal mit dem neuen Prototyp war.

Leider funktionierte das Messinterface nicht mehr welches ich mal irgendwann aus einer Arduino-Platine aus einem anderen Projekt gestrickt hatte (also lautet ein Resultat aus dem workshop: todo, das Messinterface wieder ans laufen bringen). Aber wir haben stattdessen auf herkömmliche Art mit einem Multimeter gemessen und einen kleinen Elektromotor drangehängt der dann munter vor sich hin ratterte.

Mittlerweile wars schon zwei Uhr nachts und wir liessen den Versuchsaufbau über Nacht durch laufen.

Am nächsten Tag rührte sich der Motor nicht mehr. Eine kurze Untersuchung offenbarte, dass es daran lag, dass die Flüssigkeit auch durch die Wände der Luftkathodenhalter eingedrungen war, so dass diese abgesoffen waren. Ich hatte das im Vorfeld auch schon erwartet, aufgrund der Versuche mit dem gefärbten Wasser, aber zumindest ist die Zelle für ein paar Stunden gelaufen, was schonmal ein kleiner Erfolg war.

Ein weiteres Prolem ergab sich dadurch, dass am Ende der Silikonschlauch in der Peristaltikpumpe undicht wurde und Elektrolyt über den Alu-Rahmen lief, was später zu kristallinen Ausblühungen bzw. Korrosion führte und daher nicht durch einfaches feucht abwischen entfernbar war. Dem sollte zukünftig konstruktiv entgegengewirkt werden.

Ausserdem ist es problematisch, dass der Prototyp1 so groß dimensioniert wurde, da Elektrolyt-Mengen in der Größenordnung von 5 L schwer zu handlen sind (das fängt schon beim anmischen an) und ein entsprechend größeres Sicherheitsrisiko darstellen. Man kann ein größeres Elektrolyt-Volumen ja durchaus in einem dafür ausgelegten Tank unterbringen, welcher dann über Pumpenschläuche mit der eigentlichen Mess-Apparatur bzw. der Zellkammer verbunden ist, die dann aber für sich deutlich kleinere Volumina enthalten.